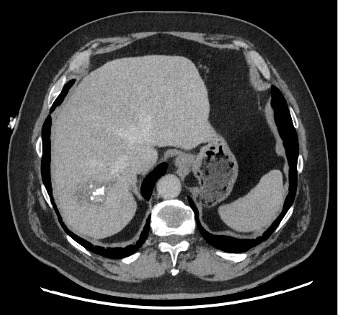

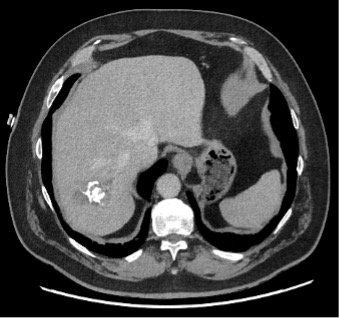

Ce CT-scanner, initialement réalisé chez une patiente de 70 ans à la recherche d’une dissection aortique scanner, met fortuitement en évidence une lésion hépatique.

Les douleurs de la patiente ont bien évolué sous traitement symptomatique. Son bilan sanguin avec FSS, CRP, tests hépatiques et pancréatique est dans la norme. Au vu de la présence de lésions kystiques hépatiques présentant des calcifications et des zones de nécrose sur le scanner, une sérologie pour l’échinococcose alvéolaire (EA) est demandée.

L’échinococcose alvéolaire est une parasitose causée par le métacestode (stade larvaire) du tænia Echinococcus multilocularis. Le ver adulte réside dans l’intestin du renard (hôte définitif), plus rarement le chat ou le chat. Ces hôtes excrètent des oeufs dans leurs selles qui sont ingérés par des rongeurs (hôtes intermédiaires) par la consommation de végétaux contaminés. Dans l’intestin de l’hôte intermédiaire, les œufs éclosent et relâchent des oncosphères qui migrent vers la circulation sanguine et les organes, souvent le foie. Les oncosphère évoluent vers le stade larvaire en formant des lésions kystiques multiloculaires. Les métacestodes contenu dans les kystes sont ingérés par les renards (hôte définitif) qui mangent les rongeurs. Ces métacestodes évoluent ensuite en ver adulte dans leur intestin et perpétuent le cycle parasitaire. L’humain est un hôte accidentel, qui se contamine en mangeant des aliments contaminés par les selles des renards contenant des oeufs de l’échinocoque. Cette infection représente une impasse pour le parasite.

L’EA a une mortalité de 90% à 10 ans si elle n’est pas traitée. Les facteurs de risque pour cette infection sont la possession d’un chien ou d’un chat si ceux-ci sont laissés à l’extérieur, avoir un potager, habiter près d’une ferme ou de champs et se promener dans la forêt. L’EA se manifeste par une pseudotumeur parasitaire à croissance lente et peut rester asymptomatique jusqu’à 15 ans. La majorité des lésions se trouvent dans le foie. Les symptômes sont variés, mais les plus communs sont les malaises, la perte de poids, les douleurs à l’hypochondre droit sur l’hépatomégalie. Une progression aux organes adjacents ainsi qu’une dissémination hématogène (notamment au poumon) sont possibles, induisant des symptômes variés en fonction de l’organe atteint.

Le diagnostic de la maladie se base sur l’imagerie et la sérologie. L’US hépatique ainsi que le CT-scanner ou l’IRM peuvent être utilisés, mais les deux derniers permettent d’évaluer l’extension de la maladie. En cas de lésions calcifiées, le PET/CT au FDG permet de déterminer le degré d’activité métabolique de la lésion.

La sérologie est le test de choix pour le dépistage de la maladie. La détection d’anticorps est plus sensible que celle des antigènes. Une fois le diagnostic posé, le bilan doit être complété avec un scanner thoracique et une IRM cérébrale à la recherche de lésion à distance. La biopsie avec PCR du matériel n’est pas effectuée de routine, à moins que le diagnostic ne soit pas établi après imagerie/sérologie.

Le traitement de l’EA repose sur deux piliers :

- la résection chirurgicale complète

- le traitement antiparasitaire par les benzimidazoles pendant 2 ans

Ce traitement combiné est le seul curatif.

Image proposée par Fanny Delacrétaz, HRC Rennaz.

Références

- Joliat GR et al. Nouveautés dans la prise en charge de l’échinococcose alvéolaire [Novelties on the management of alveolar echinococcosis]. Rev Med Suisse. 2023 Jun 14;19(831):1192 – 1195. French.

- Gauthiez E et al. Échinococcose alvéolaire : prise en charge en 2023 [2023 update on alveolar echinococcosis]. Rev Med Suisse. 2023 Apr 12;19(822):708 – 712. French.

- Pedro LM, D Nageshwar Reddy. Echinococcosis : Clinical manifestations and diagnosis / Echinococcosis : Treatment. UpToDate. Updated on May 21, 2024.